信州大学農学部 農学生命科学科 生命機能科学コース

食品機能学研究室

当研究室では、脂肪細胞に着目して脂質蓄積量の減少 (量的変化)だけでなく, 細胞の性質変化 (質的変化)に寄与する食品成分 (栄養成分・非栄養成分)の機能解明を進めています. ポリフェノールなどの非栄養成分の機能 (効能)に注目が集まっていますが, その機能の根拠となる作用機構はまだまだ分からない点が多く残っています. 医薬品にも言えることですが、食品成分が体内に取り込まれた後に, 何かしらの作用を示すということは, その成分が生体内のタンパク質や核酸といった分子と結合してはじめて作用を発揮しているはずです. 私達は, 食品成分の標的分子を同定することを通して, 食品成分が持つ機能性を解明することを目指しています.

Ikeda and Mitani et al., Biosci Biotechnol Biochem. 2021

上記の図のようなプロセスにより食品成分の標的分子の同定と作用機構の解明を行っています. ① 親和性ビーズに食品由来の低分子化合物を固定化する. ② 固定化したビーズを用いて結合タンパク質を回収する. ③ 回収したタンパク質を電気泳動法によって分離し, 特定のタンパク質を質量分析器によって定性する. ④ 同定したタンパク質がどのような機能を持つのか, また低分子化合物が結合することでどのように機能が変化するのか分子生物学的手法によって解析する.

当研究室では以下のテーマを中心に研究を行っています

脂肪細胞の細胞老化を制御する食品成分の研究

脂肪組織は余剰エネルギーを中性脂肪の形で貯蔵する働きだけでなく, アディポカインと呼ばれる生理活性物質を積極的に分泌することで全身の代謝調節に大きく寄与しています. アディポカインには炎症反応を誘導するものや, 糖や脂質代謝を促進するものなど, 様々な種類が存在します. 加齢や高脂肪食負荷によって脂肪組織の老化が進むと, これらアディポカインの分泌バランスが崩れます. これが, 高齢者で2型糖尿病や心血管系疾患の発症リスクが上がる要因と考えられています. また, 若年であっても過食や高脂肪食摂取など肥満を誘導する生活習慣においても脂肪組織の老化を促進させることも明らかとなってきています. 私たちの研究室では, 脂肪細胞の老化を抑制する食品成分を探索しその作用メカニズムを解明することで, 老齢者や肥満者での糖尿病の誘発を食品成分によって予防することを目指しています.

【茶葉由来成分は炎症誘導性アディポカインの分泌を抑制する】

古くから緑茶には喘息を抑える効果があることが伝えられており, その成分としてテオフィリン (左図)が同定されいます. テオフィリンを脂肪細胞に添加すると濃度依存的に炎症性誘導性アディポカインであるIL-6の発現量が低下することを見出しました (中央図). また, テオフィリンによるIL-6の発現抑制メカニズムを調べたところ, テオフィリンはグルココルチコイド受容体 (GR)を標的として結合しました (右図). つまり,GRの機能が抑制されると, その下流に位置するIL-6の発現誘導が抑制されることを発見しました.

【大豆イソフラボンは脂肪細胞内のNAD量を増加する】

細胞内のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD)は,ビタミンB3であるナイアシンから合成されます (左図)。NADは細胞内の様々な酸化還元反応の補酵素として機能する必須因子です。ヒト体内のNAD量は加齢とともに減少することが知られており,NAD量の減少が細胞や組織の機能低下につながるとされています。そこで私達は,NAD合成の律速酵素であるNAMPTの発現を誘導することで細胞内NAD量を増加する食品成分の探索を行いました。大豆イソフラボンの1つであるゲニステインは,脂肪細胞の細胞膜に局在するprohibitin 1 (PHB1)に結合することで下流シグナルを活性化し,NAMPTの発現を誘導することを見出しました (右図)。また,NAMPTの発現誘導を介してNAD量が増加すると糖質/脂質代謝改善ホルモンであるAdiponectinの発現量が増加することも発見しました。

脂肪細胞の分化転換を誘導する食品成分の研究

脂肪細胞には脂質 (中性脂肪)を蓄積する白色脂肪細胞と, 脂質を分解して熱エネルギーへと変換する褐色脂肪細胞があります. これまでの食品と肥満との研究では, 白色脂肪細胞を標的とした分化や脂質蓄積の抑制が対象とされてきました. そして近年では, いかに脂質を分解して熱エネルギーへと変換するかといった褐色脂肪細胞を標的として研究が広く展開されるようになってきています. しかし, 褐色脂肪細胞は, げっ歯類やヒトの新生児期に多いものの, 成長とともに減少することから, 成人したヒトでは褐色脂肪細胞量を変えるのは難しいという問題がありました. そこで, 新たに研究が進められているのが, 既に存在している白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞に類似した性質をもつ褐色様脂肪細胞 (ベージュ脂肪細胞)に分化転換 (褐色化)させるというものです. 私たちの研究室では, 白色脂肪細胞の褐色化を促す食品成分の分子メカニズムを解明するとともに, 医薬品との相互作用により効果が増強されるのかを解析しています.

【カカオ豆の苦味成分は白色脂肪細胞の褐色化を誘導する】

カカオ豆由来のテオブロミン (3,7-ジメチルキサンチン: 左図)をマウスに摂取させると, 皮下脂肪組織において細胞の小型化とUCP1の発現領域が増加しました (中央図). また, 脂肪組織中のUCP1のタンパク質発現量を解析したところ, テオブロミン摂取は皮下脂肪組織においてUCP1のタンパク質発現を誘導することが分かりました (右図). さらなる解析から,テオブロミンは核内受容体であるPPARγシグナル経路を活性化することでUcp1の発現を誘導することを明らかにしました.

【カカオ豆にはTB以外にも直接脂肪細胞に作用して褐色化を誘導する成分が存在する】

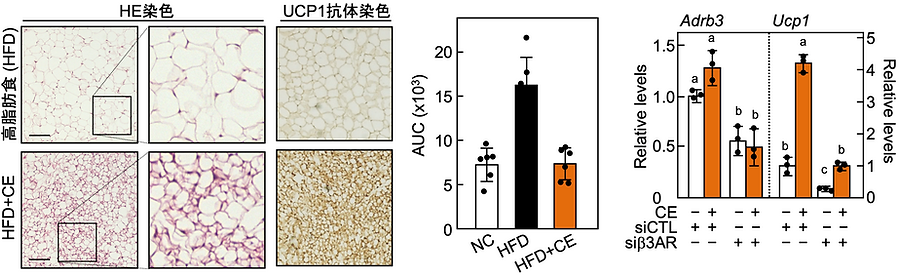

Yonemoto et al., Biosci Biotechnol Biochem. 2024

TB含量を2%まで抑えたカカオ豆抽出物(CE)を摂取させた場合でも, 皮下脂肪組織において細胞の小型化とUCP1の発現領域が増加しました (左図). CE摂取は高脂肪食によって低下した耐糖能を改善する効果を示しました (中央図). さらに, 皮下脂肪組織由来の初代脂肪細胞とsiRNAを用いた解析から, CE中にはβ3アドレナリン受容体 (β3AR)を刺激することでUCP1の発現を誘導する成分が存在することが示唆されたました (右図). カカオ豆にはTB以外にも脂肪細胞に直接働きかけて褐色化を誘導する成分が存在することを報告しました. 図はグラフの色など一部改変しています。

異所性脂肪の蓄積を抑制する食品成分の研究

上記では, 脂肪組織を機能によって白色脂肪と褐色脂肪とに分けましたが, 蓄積する場所によって3つに分類することができます. 皮膚と筋肉の間にたまる「皮下脂肪」, 腸管や生殖器など内臓の周りにたまる「内臓脂肪」. そして, 骨格筋や肝臓, 心臓など本来あるべきところでない場所にたまる「異所性脂肪」です. 異所性脂肪は脂肪細胞ではなく, 臓器をつくっている細胞の中にたまるのが特徴です. 骨格筋における異所性脂肪の過剰蓄積はインスリンの効きが悪くなる (インスリン抵抗性)を引き起こします. これによって骨格筋の機能が低下し, 筋力低下などにも繋がる可能性が出てきます. 私たちの研究室では, 脂肪細胞以外の細胞における異所性脂肪の蓄積を減少する食品成分を探索し, その機能を明らかにすることを目指しています.

現在, 骨格筋への異所性脂肪を抑制する候補成分をいくつか見出しており, 論文として公表できしだい,こちらに掲載します.